|

|

|

���{��Y���n��F�� �̂�����R�o�[�`�����c�A�[�t�F�X�^�Q�O�Q�Q  |

| �@���R�́w�V��̊�R�����M�ƎY�Ɓ`�[�B�̎R�E�����n���R�͎��R�Ɨ��j�̃~���[�W�A���`�x�Ƃ����e�[�}�ŁA�ߘa�R�i�Q�O�Q�P�j�N7��16���ɓ��{��Y���n��Ƃ��ĔF�肳��A�Q�N��̗ߘa�U�i�Q�O�Q�S�j�N�ɍs���镶�����̑����]���ɂ����{��Y�����F���ڎw���Ă��܂��B �@���R�ɂ́u�n���̂����v��ʏ́u���s���^�̕ǁv�Ȃǂ̒f�R��ǂ������ƂȂ��Ă������A�u�ΐ��v�u�ԗ͓��v�ȂǍ]�ˊ����s���Ă����[�B�̍̐̈�\�����ł���������c���Ă��܂��B �@���R�ɂ�����{���ɂ́u��t�ڗ����@���v�Ƃ�������31�E�T���̑啧������܂��B���q�̑啧�̖�Q�{�̑傫���ŁA�����̐Ε��Ƃ��ē��{��̑傫�����ւ�܂��B�܂��A���̐��Ő��E��̗��������ւ�u��ܕS�����v��R�̊┧�������6�N�����č��ꂽ����ȁu�S�ڊω��v������܂��B �@����̃C�x���g�́A���R�̔F�m�x����Ɩ��͂̍Ĕ������e�[�}�Ƃ��āA�����̕����R��m���Ă��炤�Ƌ��ɁA�n��̓��{��Y���ɑ���@�^�����ړI�Ƃ������̂ŁA�u�q�f���̌��̂ق��A�~�j�u����A���R�����ُo���W�����s���܂��B �@���̋@��ɋ��R�̖��͂ɐG��Ă݂Ă͂������ł��傤���B |

|

�������@11��27���i���j�@10���`16��

�����@�U��t�B�b�V���P�K�@�@���X�g���������݉��i�x�Îs���J�Q�Q�W�W�j ���~�j�u����u�̂�����R�̖��͂Ɖ\���v �����ԁ@10���`10��30�� �����e�@�]�ˊ����瑱�������R�̐ΐ�̖��Ⴊ���A���R�̖��͂Ɩ����̓W�] ���u�t�@��ؗT�m����i���J�X�g�[���R�~���j�e�B�[��\�j ������@20���i�撅���j ���Q����@���� ���\���݁@�������ɂ� ���̂�����R�o�[�`�����c�A�[�u�u�q�Ńo�[�`�����̌�����V�����̂�����R�̌��v �����ԁ@11���`12���A13���`16���i�e���ԑ�20�����̊J�ÁA1���15���j �����e�@�ŐV�u�q�f���ŁA���܂ł݂����Ƃ̂Ȃ����_���狘�R���o�[�`�����̌� ������@�P�T�O���i�撅���j ���Q����@���� ���\���݁@�z�[���y�[�W��� https://nokogiriyama-vr.com/ �@���@�����z�z����鐮��������ɂ��A�����Q�����\ �����R�����ُo���W���u�����ƒm�肽��!�̂�����R�v �����ԁ@10���`16�� �����e�@���R�����قɓW������Ă���A�M�d�Ȗ[�B�⎑������ʂɏo���W�� �����ꗿ�@���� ���\���݁@�s�v�B���ډ��� ����Á@�x�m�ό��J�����@ |

���`���V�� |

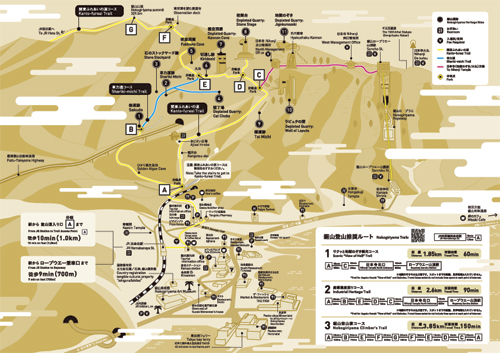

�����R�}�b�v�� |

|

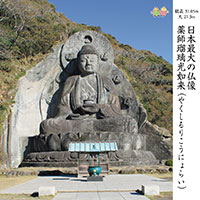

���R�F�艞�����@���e�o�c�e

���R�̌��ǂ���G�� |

���R�F�艞�����@���e�o�c�e

�������l�G�� |

|

|

| �@ |

|

���R�y�[�W�ɍL�������l���̕��͂��A�����������B

TEL.0438-20-1110 |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

| �@ |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-2.jpg)

-1.jpg)

.jpg)